La mostra rappresenta l’esito finale di un articolato percorso di indagini e attività di ricerca, realizzato nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra il MANN la Procura della Repubblica di Napoli.

Tale iniziativa, raccogliendo i risultati delle indagini, intende trasmettere un messaggio di grande rilevanza, affinché si comprenda che il furto e il traffico illecito di opere d’arte non rappresenta soltanto un reato contro il patrimonio culturale, ma intacca in modo profondo la nostra storia e la nostra identità nazionale.

L’intento non è solo sensibilizzare sul valore inestimabile del nostro patrimonio culturale, ma anche stimolare un impegno attivo nella sua tutela.

Il percorso espositivo svela le dinamiche del mercato illegale delle opere d’arte e i danni irreversibili causati dal saccheggio e dalla distruzione del patrimonio culturale.

L’esposizione si articola in cinque sezioni tematiche. Il viaggio prende avvio con un’analisi del collezionismo, una pratica dalle radici antiche che, nel corso del tempo, ha spesso alimentato scavi clandestini e traffici illeciti, portando alla dispersione di innumerevoli contesti archeologici.

La sezione successiva esplora le dimensioni internazionali del fenomeno, evidenziando le rotte privilegiate del traffico illecito, i meccanismi di esportazione clandestina e le strategie adottate, sia a livello nazionale che globale, per contrastarne la diffusione. Il percorso prosegue con l’approfondimento di casi giudiziari e investigativi che hanno avuto grande risonanza mediatica per la loro gravità. Uno degli aspetti più insidiosi del mercato nero dell’arte è il fenomeno delle falsificazioni, che costituisce il tema della penultima sezione della mostra. Infine, il percorso si chiude con una riflessione sulla perdita irreparabile di opere trafugate e mai recuperate: capolavori la cui sorte resta avvolta nel mistero, a testimonianza che la lotta alla dispersione del patrimonio culturale non deve fermarsi.

La mostra costituisce un’importante occasione per presentare al pubblico, per la prima volta, una selezione di circa 600 oggetti tra i più rappresentativi tra quelli dissequestrati. Si tratta di un insieme straordinariamente eterogeneo di manufatti, che non si limitano alla sola Campania, ma abbracciano un’area più ampia, estendendosi all’intero Mezzogiorno e oltre. La loro varietà restituisce uno spaccato significativo delle produzioni artigianali e delle manifestazioni artistiche che si sono susseguite dall’età arcaica al Medioevo.

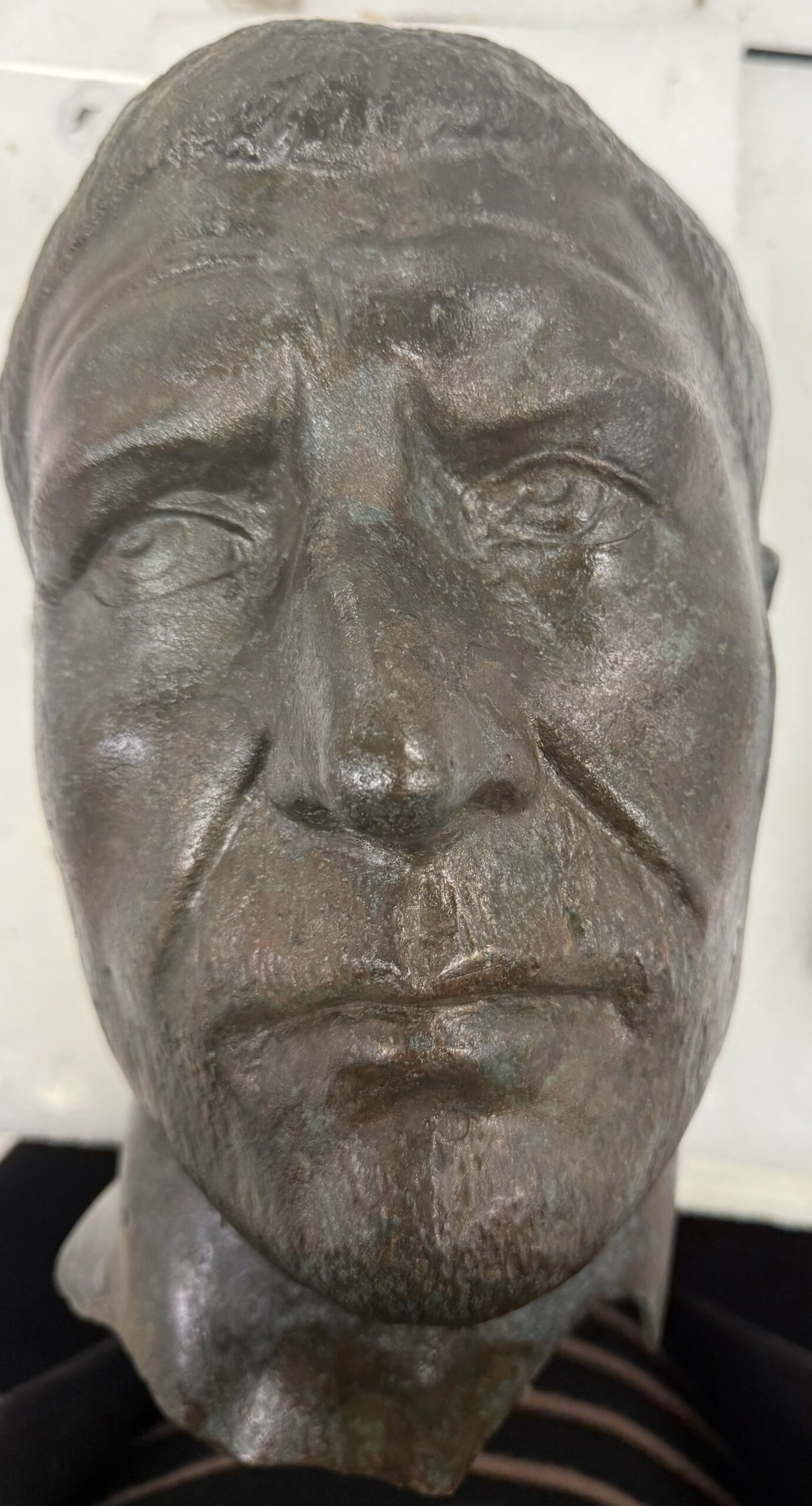

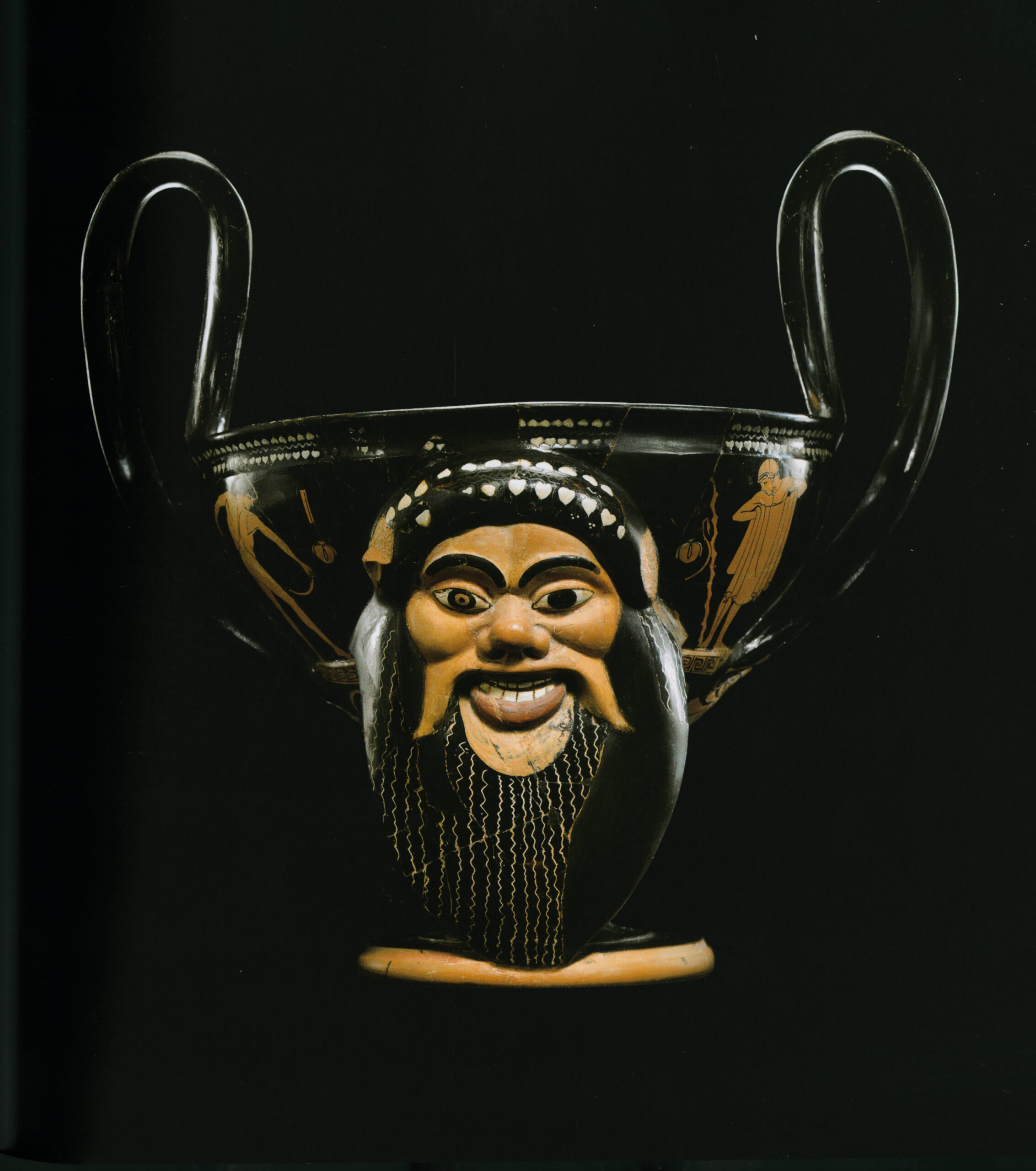

Tra i materiali recuperati spiccano diverse classi di ceramiche, dalle più antiche, come la ceramica di impasto, italo-geometrica, enotria e daunia, fino alla ceramica corinzia ed etrusco-corinzia, il bucchero e la ceramica attica a figure nere e rosse. A queste si affiancano splendidi esempi di ceramica figurata di produzione campana, lucana e apula, insieme a manufatti di uso quotidiano, come le ceramiche a vernice nera e acrome. Oltre alla ceramica, la mostra espone un’ampia selezione di oggetti in bronzo, tra cui armature, armi, ornamenti personali e vasellame, nonché un significativo numero di terrecotte figurate, databili tra il VI e il II secolo a.C. Non mancano, inoltre, elementi marmorei di epoca romana, un tempo parte dell’arredo di abitazioni private, numerosi reperti subacquei e una vasta collezione di monete greche, romane e medievali. L’eccezionale stato di conservazione di molti di questi reperti suggerisce che appartenessero soprattutto ad antiche sepolture, purtroppo intercettate e saccheggiate dagli scavatori di frodo per alimentare il mercato clandestino di beni archeologici. Molti di questi manufatti hanno subito processi irreversibili di dispersione e perdita della loro storia, ma oggi, grazie a un lungo e meticoloso lavoro di recupero, catalogazione e studio, tornano a far parte del nostro patrimonio collettivo.