Collezione egizia

I gruppi (min. 10 - max 30 persone) possono accedere alla collezione Egizia previa prenotazione obbligatoria e gratuita da effettuarsi presso la postazione dedicata nell’atrio del Museo, nei pressi dello scalone centrale.

Ciascun turno prevede una permanenza al massimo di 30 minuti.

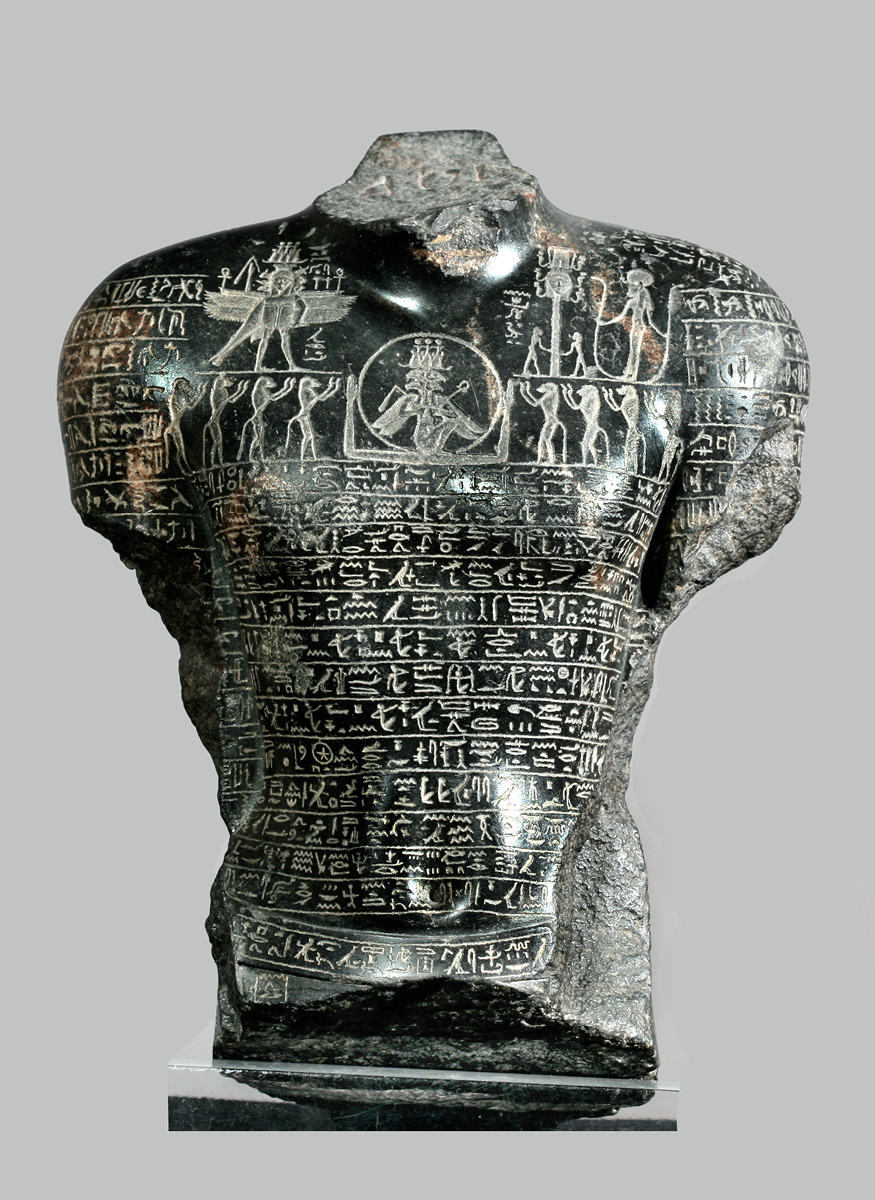

La Collezione egiziana, la seconda per importanza in Italia dopo il Museo Egizio di Torino, fu costituita tra il 1817 e il 1821 sia mediante l’acquisizione di celebri collezioni private (Borgia, Drosso-Picchianti, Hogg e Schnars), sia grazie agli scavi borbonici nelle aree vesuviana e flegrea. Unico esemplare egiziano di provenienza Farnese è il Naoforo, una statua riproducente un personaggio inginocchiato con un’edicola (naòs) tra le mani al cui interno è il dio Osiride. Il nuovo allestimento, distribuito in sette sale (XVII – XXIII), è stato organizzato in cinque sezioni tematiche relative ad aspetti caratteristici della civiltà egiziana: la sfera del potere, il mondo dei morti, i culti e la magia, l’organizzazione socio-economica. Esse sono precedute da due sale introduttive sulla “Storia della collezione”, con calchi ottocenteschi di monumenti egiziani, e sul fenomeno del “Collezionismo delle antichità egiziane”, con una suggestiva ricostruzione dei primi allestimenti sette-ottocenteschi.

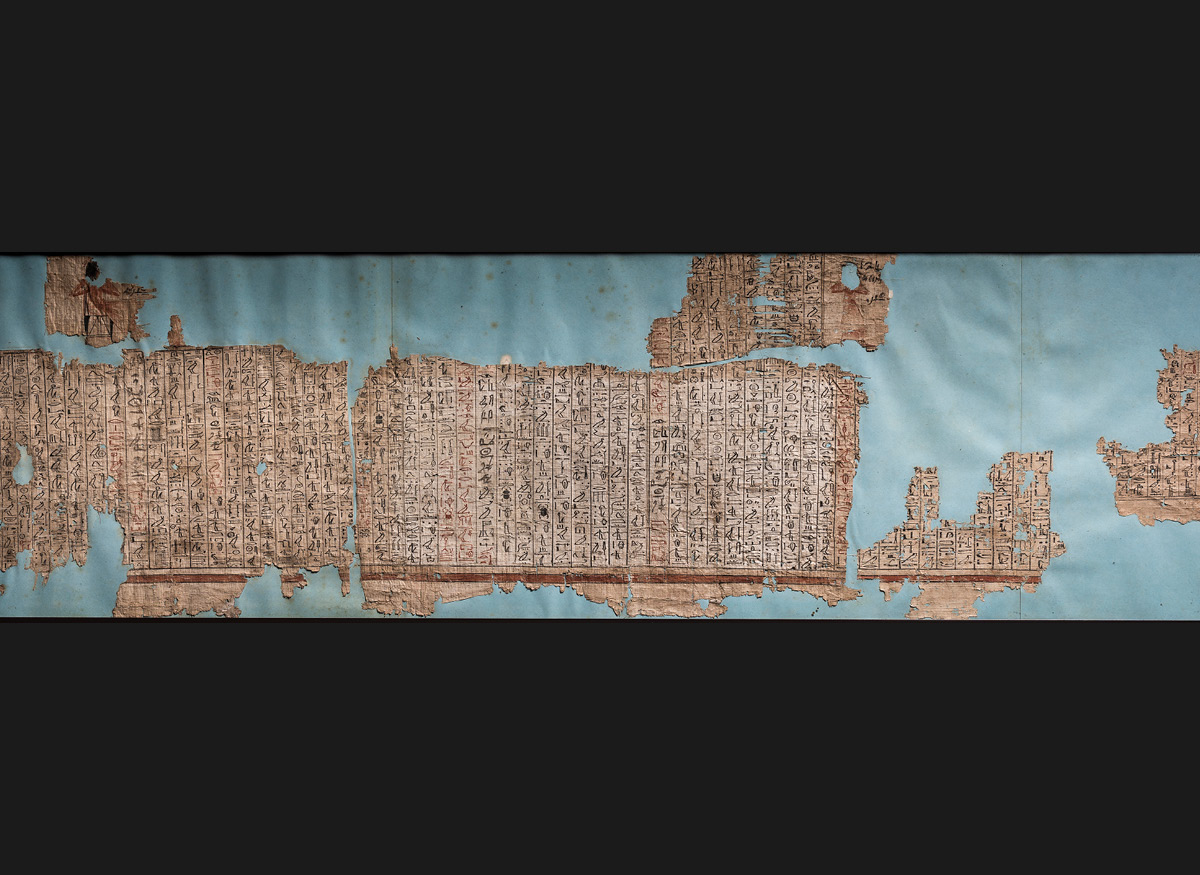

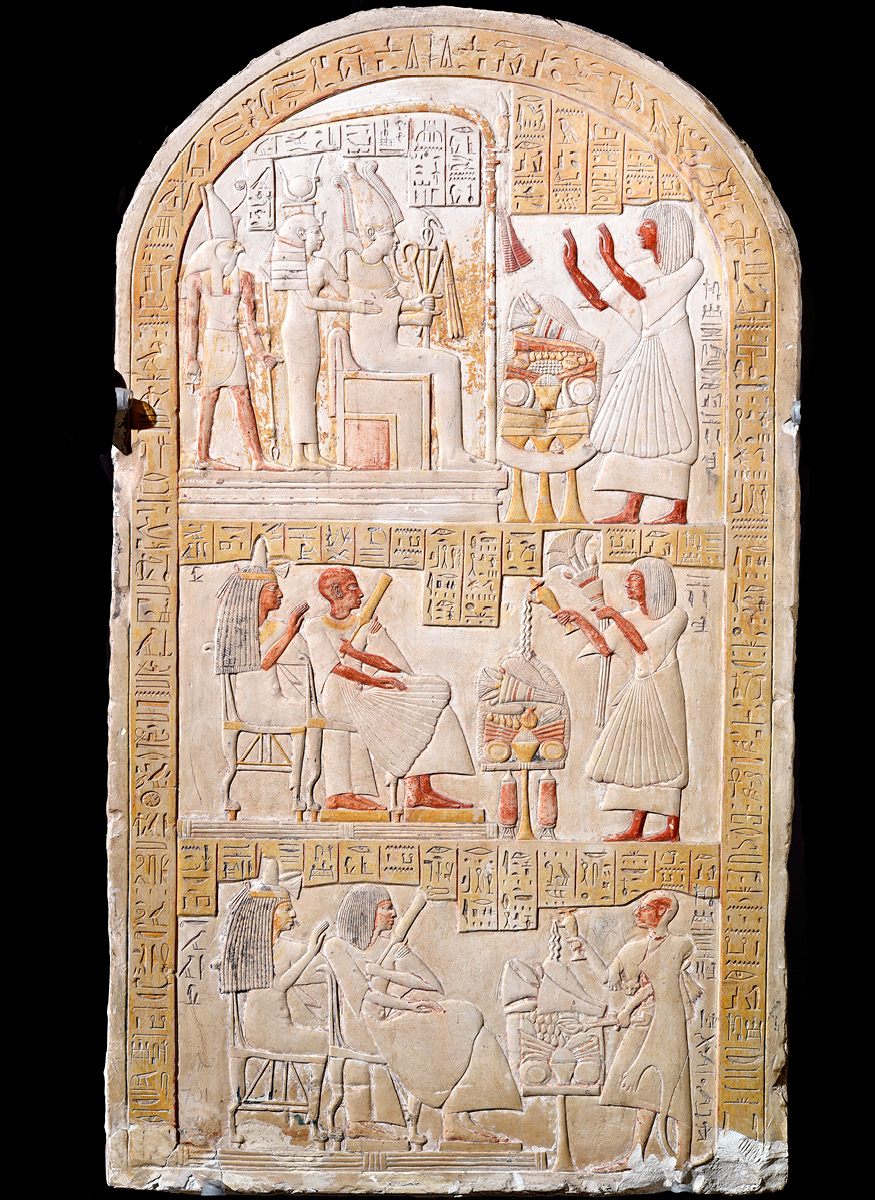

Nella sala XIX, intitolata “Il faraone e gli uomini”, sono esposte quasi tutte le sculture della collezione raffiguranti faraoni, funzionari civili e militari, scribi e sacerdoti (tra cui la “Dama di Napoli” dell’Antico Regno; la statua del maggiordomo Nakt del Medio Regno; il monumento di Amenemone del Nuovo Regno, le “statue ritratto” di epoca tarda), nonché l’evoluzione delle forme del potere politico e della società nelle varie epoche della millenaria storia egiziana. Nelle due sezioni successive (“La tomba e il corredo funerario”, “La mummificazione”) si affronta la sfera funeraria, che nella civiltà egiziana assume evidenza e forme assai peculiari. Nella sala XX, oltre alla descrizione delle modalità di sepoltura e del “libro dei morti”, sono presentate stele (come quelle di Hat e di Amenhotep), rilievi dipinti e iscritti, nonché una numerosa serie dei tipici ushebty (statuine di servitori nelle varie mansioni quotidiane, che accompagnavano il defunto nelle tombe più eminenti), contenitori e ornamenti presenti nei corredi funerari. Seguono, nella sala XXI, esemplari di mummie umane (in sarcofagi lignei e non, ricostruite con i loro cartonnage e amuleti), sigilli scaraboidi e i tipici vasi canopi.

Ampio spazio è dedicato, nella sala XXII, alla “Religione e magia”, attraverso le immagini delle principali divinità del vasto pantheon egiziano, sotto forma di statuette in pietra e bronzo, amuleti ed elementi decorativi, oltre a tre mummie del dio coccodrillo Sobek, e con riferimenti ai monumenti templari, alle varie mitologie, ai sincretismi religiosi e alle credenze magiche. Conclude l’esposizione la sala XXIII, intitolata “Scrittura, arti e mestieri” e dedicata alla lingua e alla scrittura geroglifica, alla cultura, all’organizzazione del lavoro con i mestieri più comuni (come lo scriba e lo scultore), evidenziando inoltre la fitta rete di contatti nel Mediterraneo tra l’Egitto e le altre civiltà antiche tra l’VIII secolo a.C. e l’età romana. Bibliografia Civiltà dell’Antico Egitto in Campania 1983 Collezione egiziana 1989 De Caro 1994 De Caro 1999 Collezione egiziana 2000 Guida alla collezione egiziana del MANN 2016